您所在的位置:政务公开 > 数据开放 > 静海区国民经济和社会发展统计公报

您所在的位置:政务公开 > 数据开放 > 静海区国民经济和社会发展统计公报

天津市静海区2021年国民经济和社会发展统计公报

天津市静海区统计局 国家统计局静海调查队

2022年12月9日

2021年,是“十四五”的开局之年,是静海发展进程中极不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外环境,我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神,认真落实市委、市政府部署要求,在区委、区政府的坚强领导下,以高质量发展为主题,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,经济持续稳定恢复,人民生活福祉持续增进,各项社会事业繁荣发展,生态环境质量总体改善。

一、综合

经济运行逐步回稳。初步核算,全区地区生产总值完成497.23亿元,按不变价格计算,同比增长3.1%。分产业看,第一产业增加值完成24.46亿元,同比增长2.1%;第二产业增加值完成252.44亿元,同比增长2.8%;第三产业增加值完成220.33亿元,同比增长3.5%。三次产业结构为4.9:50.8:44.3。

城镇化水平略有提升。年末全区常住人口[1]78.07万人,比上年末减少0.64万人,其中城镇常住人口44.64万人,常住人口城镇化率为57.18%,较上年提高0.3个百分点;乡村人口33.43万人。户籍人口63.26万人,全年出生人口4590人,出生率为7.3‰;死亡人口3253人,死亡率为5.2‰;人口自然增长率为2.1‰ 。

|

表1 2021年年末人口数及其构成 | ||

|

指 标 |

年末数(万人) |

比重(%) |

|

全区常住人口(七人普数据) |

78.07 |

100.00 |

|

其中:城镇 |

44.64 |

57.18 |

|

乡村 |

33.43 |

42.82 |

|

全区户籍人口 |

63.26 |

100.00 |

|

其中:男性 |

31.97 |

50.54 |

|

女性 |

31.29 |

49.46 |

|

其中:0-15岁(含不满16周岁) |

11.43 |

18.06 |

|

16-59岁(含不满60周岁) |

38.75 |

61.25 |

|

60周岁及以上 |

13.09 |

20.69 |

|

其中:65周岁及以上 |

10.10 |

15.96 |

民生支出占比增加。2021年,全年一般公共预算收入48.61亿元,同比增长12.7%,其中税收收入30.52亿元,比上年同期下降16.3%,税收占比62.8%,税收收入中增值税12.46亿元,企业所得税3.44亿元,个人所得税0.84亿元。进一步压缩公用经费,支出向民生倾斜,全年一般公共预算支出83.37亿元,比上年下降11.8%。其中教育支出19.96亿元,同比增长6.3%;社会保障和就业支出13.56亿元,同比增长6.7%;卫生健康支出7.66亿元,同比增长0.9%;节能环保支出5.24亿元,同比增长37.1%。

新动能持续发展壮大。全区规模以上工业中,工业战略性新兴产业[2]总产值265.44亿元,比上年增长27.5%,其中节能环保业总产值121.11亿元,占比为45.6%;新材料产业总产值100.85亿元,占比为38.0%;高端装备制造业总产值21.77亿元,占比8.2%;生物产业总产值7.52亿元,占比2.8%;新能源产业总产值6.19亿元,占比2.3%;新一代信息技术产业1.66亿元,占比0.6%。

营商环境进一步改善。持续深化“放管服”改革,全力推行企业登记“一网通办”,制定网上办、一次办、马上办、零跑动、全市通办等事项,惠企政策得到精准落实。全年实有注册私营企业33916户,比上年增长12.2%,实有私营企业资本金3096.18亿元,增长20.0%。民营经济增加值占全区地区生产总值的72.6%,位居全市第一,高于全市平均水平34.7个百分点,占比较2020年提高8.9个百分点。

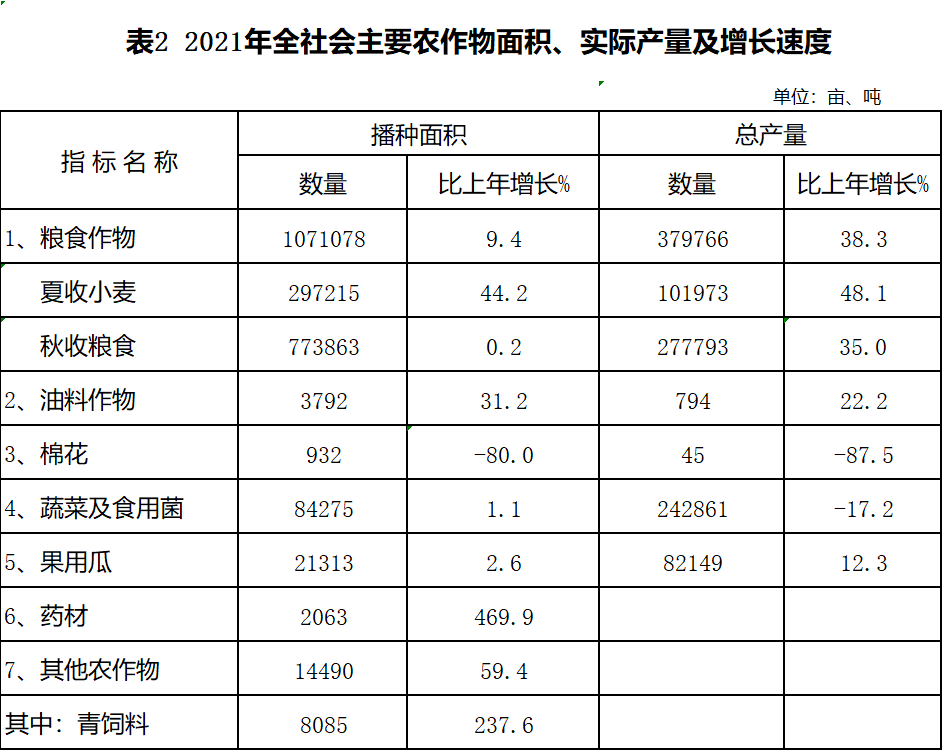

二、农业

农业生产逐步向好。全年农业增加值24.57亿元,按不变价格计算,比上年增长2.1%。粮食产量37.98万吨,比上年增产38.3%,播种面积为107.11万亩,同比增长9.4%。

全年肉类总产量4.23万吨,比上年增长0.7%。禽蛋产量1.34万吨,下降1.2%。牛奶产量4.37万吨,下降6.3%。全年水产品产量2.9万吨,比上年增长0.1%。

现代都市型农业持续优化。大力推动高标准农田建设和全程社会化服务,全年建成高标准农田5.4万亩,累计达到68.61万亩;完成农业生产托管服务面积4万亩。养殖向现代化、集约化、规模化发展,其中奶牛规模化存栏占全区100%;生猪规模化饲养量占全区61%;蛋鸡规模化养殖占全区84%。

三、工业和建筑业

工业生产稳中向好。全年全区工业增加值215.93亿元,按不变价格计算比上年增长4.5%。分行业看,对我区规上工业增加值拉动较大的行业有:金属制品业、燃气生产和供应业、家具制造业、通用设备制造业,拉动点分别为2.4%、1.3%、1.1%、0.8%。

工业高质量发展趋势良好。全年全区制造业增加值占全区地区生产总值的39.9%,居全市首位,高于全市平均水平15.8个百分点,占比较去年提高3个百分点。规模以上战略新兴产业增加值同比增长5.6%,增速高于全部规上工业增加值增速4.9个百分点。

|

表3 2021年规模以上工业企业主要产品产量及增速 | ||||

|

产品名称 |

计量单位 |

本年实际产量 |

上年实际产量 |

比上年增长% |

|

小麦粉 |

吨 |

62043 |

52753 |

17.6 |

|

饲料 |

吨 |

300994 |

294973 |

2.0 |

|

乳制品 |

吨 |

26907 |

27137 |

-0.8 |

|

家具 |

件 |

5751768 |

4619861 |

24.5 |

|

橡胶轮胎外胎 |

条 |

2364922 |

1505302 |

57.1 |

|

水泥 |

吨 |

827741 |

602173 |

37.5 |

|

商品混凝土 |

立方米 |

1885432 |

2111930 |

-10.7 |

|

钢材 |

吨 |

25004158 |

24526567 |

1.9 |

|

铜材 |

吨 |

155513 |

200837 |

-22.6 |

|

铝材 |

吨 |

105515 |

86220 |

22.4 |

|

钢丝绳 |

吨 |

76338 |

71330 |

7.0 |

|

金属紧固件 |

吨 |

127891 |

108243 |

18.2 |

|

两轮脚踏自行车 |

辆 |

5834381 |

4496331 |

29.8 |

|

电动自行车 |

辆 |

4452456 |

4038997 |

10.2 |

|

电力电缆 |

千米 |

116689 |

145168 |

-19.6 |

规模以上工业企业营业收入大幅增长。全年规模以上工业企业营业收入2550.51亿元,比上年增长22.5%。其中黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、金属制品业营业收入分别同比增长17.8%、24.1%、35.5%,累计占比74.4%

建筑业形势向好。全区纳统的具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业共98家,比上年增加7家,实现建筑业总产值50.28亿元,比上年增长15.3%;营业利润1.39亿元,同比增长124.5%;利润总额1.37亿元,同比增长125.7%。

四、批发零售和住宿餐饮业

全年批发零售业增加值57.91亿元,比上年增长1.8%;住宿和餐饮业增加值4.73亿元,比上年增长1.1%。

流通市场保持较快增长。全年批发零售业商品销售额完成2478.82亿元,同比增长11.5%,其中限额以上销售额完成2172.33亿元,同比增长9.7%。因钢材价格不断攀升,占全部限上商品销售额79.1%的金属材料类拉动作用明显,累计实现商品销售额1717.72,同比增长23.2%,上拉限上累计销售额16.3个百分点。

住宿餐饮业显著回升。全年住宿和餐饮业营业额5.53亿元,比上年增长5.9%,其中限额以上营业额1.44亿元,比上年增长12.5%。

消费市场稳定增长。全年全区社会消费品零售总额104.92亿元,同比增长8.8%,其中限额以上批零住餐业累计实现社零额 33.83亿元,同比增长21.0%。按商品类别分,限额以上批发和零售业中,与基本生活消费相关的日用品类、服装鞋帽针纺织品类商品零售额比上年分别增长247.4%和25.6%;与升级类消费相关的文化办公用品类商品零售额同比增长12.8%。

五、固定资产投资和房地产

固定资产投资保持增长。全年固定资产投资(不含农户)比上年增长1.7%。分产业看,第一产业投资同比增长22.4%;第二产业投资同比下降8.5%,其中制造业投资同比增长23.5%;第三产业投资增长3.5%。基础设施投资稳步增长,全年全区多方面筹措资金,用政府专项债缓解资金紧张压力,支持基础设施项目建设,基础设施投资同比增长10.7%。新动能投资发力转型升级步伐加快,全年全区战略新兴产业共完成投资同比增长23.3%。高技术产业完成投资同比增长6.04%。

表4 2021年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度

|

行 业 |

比上年增长(%) |

行 业 |

比上年增长(%) |

|

总计 |

1.7 |

金融业 |

-27.5 |

|

农、林、牧、渔业 |

22.4 |

房地产业 |

-8.4 |

|

采矿业 |

|

租赁和商务服务业 |

|

|

制造业 |

23.5 |

科学研究和技术服务业 |

-83.0 |

|

电力、热力、燃气及水生产和供应业 |

-37.3 |

水利、环境和公共设施管理业 |

78.6 |

|

建筑业 |

|

居民服务、修理和其他服务业 |

|

|

批发和零售业 |

|

教育 |

28.5 |

|

交通运输、仓储和邮政业 |

-12.0 |

卫生和社会工作 |

15.7 |

|

住宿和餐饮业 |

-71.5 |

文化、体育和娱乐业 |

-55.5 |

|

信息传输、软件和信息技术服务业 |

|

公共管理、社会保障和社会组织 |

186.0 |

房地产市场乏力。全年全区商品房销售面积90.08万平方米,同比下降9.2%。商品房销售额95.95亿元,同比下降0.9%,两年平均增速下降16.4%。房屋施工面积785.46万平方米,同比下降0.1%,其中住宅593.25万平方米,同比下降1.2%。本年房屋竣工面积128.9万平方米,同比下降29.3%。商品房待售面积65.36万平方米,增长16.4%。

六、对外经济

主动融入京津冀协同发展,服务和协作取得显著成果。积极承接北京非首都功能疏解,全年签约北京项目56个,协议引资207.38亿元。我市承接北京非首都功能疏解标志性项目中国医学科技创新体系核心基地天津基地项目签约落地,与工信部工业信息安全发展研究中心合作的工信融商智能制造产业园开工建设,北师大附属学校投入使用,津石高速静海段竣工通车,津静市域(郊)铁路率先开工,一大批京津冀协同发展的大项目好项目建成落地助推了我区的高质量发展。探索区域协同创新发展,持续深化静沧廊“3+5”区域协同机制,生态保护、疫情防控、医疗教育等领域取得丰硕成果,实现了区域间发展互惠共享、互利共赢。积极对接服务雄安新区千年大计,超亿元装配式产品应用雄安建设,5万株林海优质苗木助力雄安“千年秀林”建设,静海成为全市对接服务雄安新区建设的桥头堡。

招商引资圆满完成全年任务。全区招商引资到位项目283个(内外资合计)。其中,当年新开工项目198个,跨年度结转项目85个,实际到位资金102.2亿元(外资按1美元兑换7元人民币计算)。

市外内资项目279个,累计到位资金100.72亿元,同比增长19.7%。其中:当年新开工项目194个,到位资金50.95亿元,占到位额的50.6%;跨年度结转项目85个,到位资金49.77亿元,占到位额的49.4%。

七、交通、运输和邮电

交通运输、仓储和邮政业总体稳步发展。交通运输、仓储和邮政业增加值19.50亿元,比上年增长1.3%。

居民出行交通便利。截至2021年末,全区共开通公交线路及客运线路57条,其中区域城乡线路30条,配车116辆;城区公交线路15条,配车123辆;对外线路12条,配车126辆。全区年客运总量300万人次。

邮电业务快速增长。全年邮电业务总量9.16亿元,比上年增长28.3%,其中,电信业务总量6.51亿元;邮政行业业务总量2.65亿元。全年快递业务量1606.8万件,增长25.2%,快递投递量4660.31万件,增长29.2%。年末移动电话用户99.47万户,增长2.8%。

金融业对经济支持力度加大。全年完成增加值20.73亿元,按不变价格计算,比上年增长2.0%。

银行业务平稳发展。年末全部银行辖区内各项存款余额897.11亿元,比上年增长4.0%,其中对公存款245.66亿元,居民储蓄存款余额651.45亿元。各项贷款余额560.91亿元,比上年增长16.0%,其中企业贷款347.68亿元,个人贷款213.23亿元。

保险市场快速发展。全年全区承保金额8929.41亿元,同比增长184.4%。保费收入43.14亿元,同比增长141.2%。各种赔付支出17.84亿元,比上年增长347.7%。

|

表5保险业务情况 | ||

|

项目 |

金额(万元) |

比上年增长% |

|

承保金额合计 |

89294142 |

184.4 |

|

其中:企业财产险 |

1736818 |

22.9 |

|

农业险 |

188180 |

-9.0 |

|

运输工具险 |

11909481 |

292.0 |

|

人寿、人身意外险、健康险 |

66920145 |

270.8 |

|

保费收入合计 |

431436 |

141.2 |

|

其中:企业财产险 |

728 |

-2.4 |

|

农业险 |

8360 |

2.2 |

|

运输工具险 |

19195 |

-64.8 |

|

人寿、人身意外险、健康险 |

381588 |

316.1 |

|

赔付支出合计 |

178371 |

347.7 |

|

其中:企业财产险 |

3526 |

611.6 |

|

农业险 |

7139 |

13.0 |

|

运输工具险 |

13753 |

35.4 |

|

人寿、人身意外险、健康险 |

78927 |

586.4 |

九、居民收入和社会保障

居民收支稳定增长。根据住户调查数据,全年常住居民人均可支配收入34028元,比上年增长8.6%。按常住地分,全年农村居民人均可支配收入27579元,比上年增长9.2%,其中工资性收入18277元,比上年增长10.9%;经营净收入4191元,比上年增长7.8%;财产净收入1641元,比上年增长10.1%;转移净收入3470元,比上年增长2.4%。城镇居民人均可支配收入40767元,比上年增长8%,其中工资性收入24956元,比上年增长9.2%;经营净收入5167元,比上年增长6.6%;财产性净收入4593元,比上年增长9.8%;转移净收入6051元,比上年增长3.2%。全年农村常住居民人均生活消费支出18945元,比上年增长12.8%;城镇常住居民人均生活消费支出28099元,比上年增长20.1%。

社会保障不断加强。年末全区城镇企业职工养老保险缴费人数12.67万人,较上年增加1.48万人;机关事业养老保险缴费人数1.76万人,较上年增加906人。城乡居民养老保险缴费人数15.21万人,增加3.15万人。城乡居民医疗保险缴费人数46.20万人,增加1876人。失业保险缴费人数11.82万人,增加1.24 万人。工伤保险缴费人数12.08万人,增加1.22万人。

全区享受城市低保人数为751人,享受农村低保人数为12722人,享受农村特困人员救助供养1707人。临时救助2334人次。

十、教育、科学技术和人才

教育事业全面发展。高等学校招生10904人,在校生37537人,毕业生8185人。中等专业学校招生769人,在校生2467人,毕业生805人。普通高中招生4680人,在校生13496人,毕业生3733人。初中招生9874人,在校生29590人,毕业生8843人。普通小学招生8011人,在校生55436人,毕业生9900人。特殊教育,含在普通义务教育学校就读的“随班就读”学生,招生19人,在校生207人,毕业生40人。学前教育在园幼儿21219人,其中幼儿园21115人,附设学前班幼儿104人。小学义务教育巩固率为100.0%,初中义务教育巩固率100%。

科技创新活力迸发。全区全年实施国家、市、县级科技项目23项。市级科技成果登记2项。全年专利申请数15702件,比上年增长201.4%。全年专利授权数5926件,增长42.4%,其中发明专利64件。年末实有市级企业重点实验室5个,园区生产力促进中心1个,市级企业工程技术中心5个。全年新增国家级高新技术企业125家,年末实有国家级高新技术企业398家。全年新增瞪羚企业19家,新增雏鹰企业126家。

全年规模以上法人单位研究开发费用合计22.03亿元,形成国家或行业标准11项,新产品销售收入298.81亿元,发表科技论文12篇。

人才引育见实效。落实“海河英才计划”,实施“梧桐工程-人才引进计划”,招聘培养更多高技能人员。截至年末,全区共有高、中、初级职称的专业人才10791人(不含非公企业)。其中具有高级职称人才2757人,比上年增长3.9%。中级职称人才4780人,比上年增长0.9%。

十一、文化、旅游、体育、卫生

群众文化生活日益丰富。全年举办大型文艺晚会37场,全区共有公共图书馆(含少儿图书馆)2个,农家书屋383个,藏书(含电子书)68.43万册;文化馆1个,乡镇(街道)文化站19个;博物馆1个,书画院1个,书画作品在市级比赛中获奖60次。无线电视台1座,数字电视实际用户13.18万户。年末电视节目综合人口覆盖率为100%,全年制作电视节目时间2205.6小时。

区内自然旅游资源丰富,历史文化悠久,农业休闲旅游项目不断发展,年末拥有AAAA级及以上旅游景点3个。全年接待旅游人数28.02万人次,旅游总收入3398.17万元。

体育事业不断发展。全年组织体育活动20次,线上线下参与人数11万余人。在国际国内比赛中共获得金牌2枚、银牌1枚、铜牌5枚。年末拥有认证社会体育指导员2838名,群众活动站点350处。

医疗服务能力显著提升。年末全区有医疗卫生机构[3]160个。年末共有区级医院3个,乡镇卫生院19个,民营医院15个。医疗卫生机构年末共有床位2024张。年末共有卫生技术人员3580人,比上增加189人,其中注册护士1236人,比上年增加159人;药师160人,比上年增加8人。村办卫生机构353个,乡村医生589人,执业和助理医师172人。

十二、城乡建设和环境保护

城乡基础设施建设加快推进。静海区深入推动津冀交通设施互联互通,通过加快推进京津冀交通一体化项目,不断提升了静海内联外通的水平。2021年团大公路改建工程取得实质性成果。新建农村公路18条,道路通车里程达到2215.158公里。集中供热户数17.8万户。

生态环境持续改善。城区实现清洁能源供热,天然气用户比上年增加51.2%。大力实施节能降耗工程,全年单位生产总值能耗比上年下降了20.8%,有效地降低了污染物排放。空气质量有所改善,全年空气质量综合指数[4]4.75,比上一年下降11.5%;大气细物粒物(PM2.5)年平均值45微克/立方米。建成区绿化覆盖率34.96%。

注释:

本公报中部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。

[1]本文中2020年常住人口数据为第七次全国人口普查时点(2020年11月1日零时)数。

[2] 工业战略性新兴产业包括节能环保产业,新一代信息技术产业,生物产业,高端装备制造产业,新能源产业,新材料产业,新能源汽车产业等七大产业中的工业相关行业。

[3] 本文中医疗卫生机构不含村级卫生机构村卫生室。

[4]空气质量综合指数,空气质量综合指数由市环保局依据PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3和CO六项污染物测算,此项指标数值越小越好。

上一篇文章: 天津市静海区2022年国民经济和社会发展 统计公报

下一篇文章: 天津市静海区2020年国民经济和社会发展统计公报